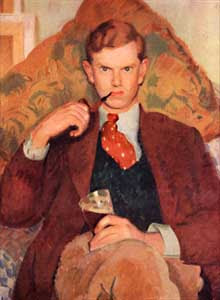

Evelyn Waugh fue posiblemente el mejor escritor británico de su generación. Lo que no es poco decir, habida cuenta de que su época – la primera mitad del siglo XX – fue la última edad de oro de la literatura europea. Tenía Waugh un carácter rasposo, cáustico y atrabiliario. Cuentan que un día, en una fiesta, una matrona le espetó: “siendo tan católico como dicen que es ¿cómo puede usted ser tan grosero?”. A lo que el escritor respondió: “señora, imagínese cómo sería si no tuviera fe, ni siquiera sería humano”.

La anécdota es definitoria del temperamento de Waugh, un personaje del que se ha escrito que era fácil de admirar, pero no tanto de amar.[1]Con esta boutade Waugh venía a sugerir – de forma indirecta y desviada – que el catolicismo no consiste, ante todo y por encima de todo, en hacer amigos. Lo que tampoco debería sorprender mucho, habida cuenta de que escrito está en el Evangelio “no he venido a traer la paz, sino la espada”.

Evelyn Waugh era un católico antipático. Y en unos tiempos en los que la religión se diluye en servicios asistenciales, en terapias de autoayuda y en ñoñerías inocuas, eso es lo que le hace, a nuestros ojos, simpático. Como escritor, como católico y como personaje, Evelyn Waugh era una criatura del viejo mundo.Vista desde hoy, su obra es una displicente impugnación de los dogmas de nuestros días, desde un terreno – el de la novela – en el que se mezclan la teología y la literatura, la religión y la metapolítica.

Contra la “literatura católica”

Existe una prevención comprensible contra lo que se conoce como “literatura católica” o “escritores católicos”. Este resquemor se justifica en cuanto a que, con esta denominación, parece que se evoca una literatura catequética, didáctica e inclinada a tratar al lector como a un alumno. El afán apologético limita, en los peores casos, la necesaria ambigüedad de la creación literaria y los “escritores católicos” pasan a ser, de forma más o menos consciente, simples “católicos que escriben”. Esta idea instrumental de la literatura es un riesgo no ya de los “escritores católicos”, sino de la literatura “comprometida” en general.

Existe, por otra parte, un estereotipo del escritor y publicista católico: el de una especie de “Míster Wonderful” de costumbres morigeradas y opiniones moderaditas, convencido de la bondad del mundo y de que, concluido su periplo vital, le aguarda una butaca en el Cielo. Este tipo de optimismo militante – sonríe, Dios te ama– puede resultar impostado, cuando no cargante. Como ya habrá adivinado el lector, no era éste el caso de Evelyn Waugh.

El autor de “Retorno a Brideshead” era un escritor de cuerpo entero, no un católico que escribe. Pero era un escritor que, incidentalmente, también era católico. El matiz es importante, como veremos. Su visión de la naturaleza humana era cínica y desoladora, y bien habría podido cantar – con los Monthy Python en La Vida de Brian– “Life´s a piece of shit, when you look at it” (bien mirado, la vida es una mierda). Arrogante e inclinado a la misantropía, petulante y maledicente, homosexual intermitente y adicto al sexo y al alcohol, nada hacía presagiar en el joven Waugh a un católico abonado a la misa tridentina.

Cuerpos viles

Nacido en una familia bien, los primeros pasos en la vida de Waugh fueron caóticos. Tras interrumpir sus estudios en Oxford – que acabaron en un fiasco – empezó a encadenar trabajos-basura. Fue maestro de escuela hasta que fue despedido por embriaguez. Tras un (tragicómico) intento de suididio y tras verse engañado y abandonado por su primera mujer, Waugh encontró su camino en la escritura. El reconocimiento no tardó en llegar.

Su primera novela – Decadencia y Caída– marcó el tono de lo que vendría después. Waugh retrata un mundo en el que la degeneración y la villanía son los estados naturales del hombre. Es la historia de un maestro en una escuela infantil plagada de borrachos, de abusadores de niños y de ex convictos, mientras que la madre de uno de los alumnos es la madamede una red de prostitución. El éxito comercial y literario fue inminente. Su siguiente novela – Cuerpos viles– es un retrato satírico de la vida hedonista y decadente de la juventud dorada (the bright Young Things) en el Londres de la edad del jazz: un universo plagado de ricachones pervertidos, de aristócratas estúpidos y de niñas bien con serrín en la cabeza, en el que cualquier atisbo de responsabilidad brilla por su ausencia. En Un puñado de polvo Waughnarra el fracaso de un matrimonio de la alta sociedad y sitúa a su protagonista en un final de pesadilla: obligado a pasar su vida leyendo novelas de Dickens a un maníaco en la selva del Amazonas. ¿Cuál era la fórmula de Waugh?

Tras su fachada cáustica, paródica y burlesca, la mirada de Waugh – señalan sus críticos – es la misma que la de T. S Eliot en su famoso poema The Waste Land: el mundo es una “tierra baldía” en la que el vacío y la bancarrota moral son la regla, en la que la bondad nunca es recompensada y en la que los inocentes son arrastrados a la destrucción por un entorno maligno. La diferencia con Eliot – señala el crítico Charles J. Rolo – es que el talento satírico de Waugh transforma la tierra baldía en un circo y el vacío existencial en una caótica arlequinada.[2]Es precisamente ese talento cómico – salpicado de retratos de costumbres y de un humor específicamente británico – lo que confiere a su obra una mortal seriedad.

Durante esos años sucedió algo que partió en dos la vida de Waugh: un buen día se convirtió al catolicismo. No se trató de una crisis mística, ni de una “caída del caballo” a lo Saulo de Tarso, ni de una revelación arrebolada de “la Luz” y “el Amor”. La conversión de Waugh fue, parece ser, cerebral y discreta. Él mismo explicaba que “a través de un firme convencimiento intelectual, pero con muy poca emoción, fui admitido en la Iglesia”.

Lo cuál no supuso un giro mayor en su obra, ni convirtió a Waugh – como hemos visto – en un “escritor católico”. La religión tenía, en la mayoría de sus novelas, un papel periférico. Si lo trascendente tenía peso en su obra, lo es por su mera ausencia, por su retrato nihilista de un mundo sin Dios.

Periodista, viajero y soldado

El ritmo literario de Waugh recuerda al del cine y el jazz, una técnica en ruptura con la tradición narrativa del siglo XIX. Waugh estudió pintura y eso se nota en sus observaciones rápidas, en sus caracteres dibujados con brevísimos trazos.[3] Unas cualidades ideales para el reportaje y la literatura de viajes, géneros en los que Waugh produjo excelentes páginas. Como reportero de guerra Waugh cubrió la invasión italiana de Abisinia. Leídas hoy, sus colaboraciones pueden sonar como pura propaganda fascista. Hijo del Imperio Británico, la mirada de Waugh sobre los africanos era condescendiente y colonial. Su experiencia como reportero y escritor de viajes quedó plasmada en dos obras satíricas. La novela Black mischief (traducida como “Merienda de negros”) hoy sería impublicable para un autor novel, salvo que éste decidiera recluirse en un zulo o someterse a lapidación pública. El genio satírico de Waugh brilla en la descripción del Imperio de Azania y de su Emperador Seth, Jefe de Jefes de Sakuyu, Señor de Wanda y Tirano de los Mares, Bachiller en Humanidades por la Universidad de Oxford, etcétera, etcétera. La novela Scoop (traducida como “Noticia bomba”) es una una sátira visionaria del periodismo como fábrica de fake news. Un año después – en 1939 – estallaba la guerra.

A pesar de tener ya 36 años, Evelyn Waugh se presentó voluntario y combatió en Creta como capitán en los Royal Marines. Parece que no fue muy popular entre oficiales y subordinados, lo que conociendo al personaje no es extraño. Se comportó, parece ser, como soldado de gran bravura y coraje físico. Dicen que la guerra despertó en él una ilusión patriótica: la del retorno de Gran Bretaña a su acostumbrada grandeza. La decepción con lo que vino después – la subordinación a la ex-colonia americana y la pérdida del Imperio – debió incidir con fuerza en su desencantada visión política.[4]Durante la guerra hizo algo para él importante: recopilar material para sus posteriores novelas. En 1942 publicó la novela Put Out More Flags(traducida como “Izad más banderas”) en la que retomó su vena satírica. Pero lo que vendría inmediatamente después sería algo diferente, algo que sitúa a su autor en otra dimensión, intelectual y literaria.

Un problema teólógico

Decir que “Retorno a Brideshead” es la mejor novela del siglo XX es seguramente discutible, pero tal vez no lo sea tanto si decimos que se trata de la mejor novela católica de todos los tiempos. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque su contenido católico no es del todo evidente y admite varios niveles de lectura. En segundo lugar, porque plantea – de forma extraordinariamente sutil – algunas de las cuestiones más peliagudas de la visión cristiana del mundo. En tercer lugar, porque trata al lector como a un adulto: no le impone conclusiones y le otorga libertad para obtenerlas por sí mismo, situándose, por tanto, a años luz de la literatura “de tesis” y de las novelas “con mensaje”.

¿Cuál es el tema principal de Retorno a Brideshead? Waugh lo describía así: “la influencia de la gracia divina en un grupo de personajes muy diferentes entre sí, aunque estrechamente relacionados”.

¿La gracia divina? Para entenderlo hay que situarse en el marco mental cristiano. La gracia divina puede definirse como el don gratuito que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija de Dios y partícipe de la naturaleza divina. Está específicamente orientada a la salvación.

Es fácil ver aquí que esta idea está directamente relacionada con la idea de libre albedrío y de libertad humana. Si Dios actúa en el interior del hombre ¿hasta qué punto éste es libre? Si la gracia se le concede sin ningún mérito por su parte ¿hasta qué punto no se trata de una especie de predestinación? De este rompecabezas teológico derivan algunos de los mayores cismas en la historia del cristianismo, el protestantismo y el calvinismo especialmente.

Evidentemente, Evelyn Waugh no era un teólogo y no era su misión dilucidar este nudo de complejidades. Lo que hace en su novela, de forma muy delicada, es sugerir a la gracia divina como gran protagonista en la sombra, dentro de las visicitudes mundanas de una familia perteneciente a una tribu muy especial: los católicos ingleses.

Memorias sagradas y profanas

Las “memorias sagradas y profanas del capitán Charles Ryder” – subtítulo de la novela “Retorno a Brideshead” – tienen como protagonistas a un grupo de católicos de la alta aristocracia inglesa en los años de entreguerras en el siglo XX. Conviene tener presente la ambigüedad social de este grupo de personas. Por un lado, son miembros de la clase privilegiada – el Establishment– en una sociedad eminentemente clasista como era la británica. Por otro lado, forman parte de una minoría excéntrica – los católicos ingleses – históricamente marginada por su fidelidad a Roma. En este grupo extraño se desarrolla la trama de esta novela, que es preciso resumir en breve sinopsis.

La narración se abre con un proustiano ejercicio de memoria. A fines de la Segunda Guerra Mundial, durante un desplazamiento con su compañía, el capitán Charles Ryder llega al castillo-mansión de Brideshead, en la campiña inglesa de Shelford, un lugar deshabitado y convertido en cuartel. Pero para Ryder el lugar está plagado de recuerdos. En esa mansión idílica tuvieron lugar una serie de episodios capitales en su juventud.

Charles Ryder recuerda cómo, vástago privado del afecto familiar, inicia hace muchos años sus estudios en Oxford. Allí conoce casualmente a otro estudiante, Sebastian Flyte, con quien traba estrecha amistad. De la mano de Flyte, Charles se introduce en el mundo exclusivo de la alta aristocracia británica – Sebastian es hijo de Lord Marchmain – y es recibido en la majestuosa casa familiar de Brideshead, hogar de los Flyte. Ryder pasa en Brideshead un verano – la atracción homosexual con Flyte es evidente, aunque nunca se hace explícita – y vuelve de forma recurrente durante los dos años siguientes, hasta convertirse en un íntimo de la familia. Entre los moradores de Brideshead la religión surge en las conversaciones de forma espontánea, ante el asombro de Ryder, que juzga al catolicismo como una extravagancia. Pero la familia Flyte es, en realidad, una familia desestructurada. El patriarca – el descreído Lord Marchmain – les ha abandonado y vive en Venecia con una amante. La mansión es dirigida por Lady Marchmain, una “dama católica” de la alta sociedad, tan encantadora como manipuladora. Ryder está platónicamente enamorado de Lady Julia, la atractiva hermana de Flyte, quien finalmente se compromete con Rex Mottram, un vulgar hombre de negocios canadiense (representación para Waugh del “hombre moderno”). Completan el cuadro familar otros dos hermanos: Lord Brideshead, que es lo que hoy llamaríamos un “viejuno” – un rigorista católico un tanto casposo – y Cordelia, una jovencita vivaracha, perspicaz y con un punto monjil. Pero el eslabón débil de la familia es Sebastian.

El joven Flyte es un niño grande que no quiere crecer, y que se pasea por doquier con un osito de peluche. En realidad, tiene problemas emocionales – el carácter absorvente de su madre no es ajeno a ello –, problemas que trata de afrontar con ayuda del alcohol. Su descenso al alcoholismo es la causa del alejamiento de Ryder, que de forma progresiva pierde el contacto con la familia.

Una década después, el esteta Charles Ryder ha triunfado como pintor, pero su matrimonio ha fracasado. En un barco se encuentra casualmente con Julia Flyte, cuyo matrimonio está también en crisis. Ambos deciden separarse de sus respectivos cónyuges y se trasladan juntos a Brideshead. Lady Marchmain ha fallecido hace años. Sebastian, hundido en el alcoholismo, hace años que abandonó a la familia. De él se sabe que ha encontrado refugio como portero en una leprosería católica, en el norte de África.

Un día, inesperadamente, el patriarca Lord Marchmain anuncia su regreso a la Brideshead. Gravemente enfermo, acude a morir en la mansión familiar. Tiene lugar entonces el momento culminante de la novela. Julia se empeña en que Lord Marchmain reciba la extremaunción en su lecho de muerte, ante la indignación de Charles, que lo ve como un intento de manipular al moribundo. No en vano, éste había vivido como un librepensador hostil a toda idea religiosa. El párroco de la localidad – el padre Mackay, un hombre simple y sin pretensiones – acude a asistir al enfermo, pero es rechazado. En una posterior visita, con Lord Marchmain ya inconsciente, el párroco le susurra al moribundo que emita un signo de reconocimiento mientras le administra los santos óleos. Ante el asombro de Charles – toda la novela es una narración subjetiva – Lord Marchmain hace la señal de la cruz. Ryder recuerda en ese momento una frase sobre “el velo del templo que se rasgó de arriba a abajo”. Al salir de la habitación el padre Mackay se refiere a lo acontecido como si fuera algo rutinario, sin la mayor importancia: “ha sido bonito, lo he visto una y otra vez. El diablo resiste hasta el último momento y entonces la Gracia de Dios es demasiado para él. Creo que usted no es católico, señor Ryder, pero al menos estará contento de que las señoras hayan tenido este consuelo”. Casi a continuación, Julia le comunica a Charles que lo ha pensado bien y que no pueden casarse: ella no puede divorciarse y vivir en pecado con Charles.

La novela concluye donde comenzó: con el capitán Charles Ryder ante el castillo de Brideshead convertido en cuartel. Con su vida personal en ruinas, Ryder es una “partícula elemental” houellebequiana, “sin hogar, sin hijos, de mediana edad y sin amor”, como le confiesa a su lugarteniente Hooper (otro representante de la modernidad en la visión de Waugh). Ryder contempla Brideshead, lugar desolado y ayer esplendoroso. “Todo el trabajo reducido a nada, vanidad de vanidades, todo es vanidad”, se dice a sí mismo. Pero en una parte del castillo la vida no se ha extinguido.

La pequeña capilla que Lord Marchmain construyó en su día – ante la insistencia de Lady Marchmain – continúa atendida por dos sirvientas y un párroco local. Ryder se dirige a ella y observa la llama en una lámpara de cobre – de “diseño deplorable”– situada ante el Altar; es “la llama que los antiguos caballeros vieron desde sus tumbas y que vieron apagarse; esa llama vuelve a arder para otros soldados, lejos del hogar, más lejos en su corazón que Acre o Jerusalén. No habría sido posible encenderla si no fuera por los arquitectos y actores de la tragedia, y aquí la encuento esta mañana, de nuevo prendida entre las viejas piedras”. “Parece usted inusualmente contento esta mañana”, le dice Hooper al salir.

¿Teología o Love story?

Decíamos arriba que Retorno a Brideshead admite diferentes lecturas. Puede leerse, en primer lugar, como un majestuoso “retrato de costumbres”, como la crónica gatopardesca del fin de un mundo. Este ocaso está representado por un fin de raza: el de la familia Flyte. Los amantes de la estética british la encontrarán aquí en su versión más prístina: espléndidas campiñas y magníficas mansiones, lores extravagantes y mayordomos impertérritos, céspedes impecables y colegios oxonienses, esnobs chispeantes, petimetres en tweed y personajes que se visten de esmoquin para bajar a cenar. Signos e iconos de un ideal de civilización en la vieja Europa, antes de que cultura americana lo anegase todo de bazofia.

En segundo lugar, la novela puede leerse como una “love story” frustrada. Esa es la interpretación del nieto del autor, Alexander Waugh, quien parece que heredó el apellido de su abuelo, pero no las luces. Con motivo de la adaptación cinematográfica de 2008 decía Alexander que la novela tiene un final abierto y “está escrita de tal modo que los católicos salgan felices, pero también los ateos empedernidos como yo mismo”. La película – digna de nuestro tiempo – se resuelve con una moralina gayfriendly: el catolicismo represivo impide que todos se amen y sean felices. Poco que ver con la magnífica serie de televisión producida por Granada TV en 1981.[5]

En tercer lugar, la obra puede leerse desde el meollo teológico planteado por Waugh, con lo que su complejidad aumenta de forma exponencial. Como señalábamos arriba, el tema de la novela es la influencia de la gracia divina. Para mostrar cómo ésta se despliega, Waugh emplea una expresión que toma prestada a Gilbert K. Chesterton: el “tirón del hilo” (a Twitch upon the Thread).[6] Se trata de un cordel invisible del que pende un anzuelo, con la longitud suficiente para que la presa vague por los confines del planeta. Pero basta con un pequeño tirón para que la presa retorne al punto de partida. Los “pequeños tirones” se suceden a lo largo de la novela. En el tirón final Charles Ryder retorna a Brideshead, metáfora de la casa del Padre. Pero como decíamos arriba, esto implica un problema peliagudo: el problema de la libertad.

¿Son libres los personajes de Brideshead? En una interpretación de la novela, la profesora argentina María Sol Rufiner lo expone de la siguiente manera. La comunicación de la Verdad puede tener lugar deforma directa o indirecta. El mensaje se transmite de manera directa en las formas codificadas por el magisterio de la Iglesia. Pero puede comunicarse también de forma indirecta: en ese caso la Verdad se hace subjetiva, se trasmite al sujeto,pero lo deja libre. “La Verdad subjetiva es una verdad de apropiación, que no se puede alcanzar sino mediante el uso de la libertad”, escribe Sol Rufiner. En la trasmisión indirecta “el transmisor del mensaje es ocasión, pero sólo el Verdadero Maestro es el unico que puede dar la condición para que, mediante la libertad, el receptor de la Verdad se vuelva cristiano”.[7]Si lo quisiéramos explicar en términos de Heidegger, diríamos que la gracia se mantiene en la reserva, velada, pero en una reserva protectora, a la espera de ser desvelada por el hombre.

Este enfoque se revela en un final necesariamente abierto (en eso el nieto de Waugh tiene razón). Algunos critican la escena culminante – la agonía de Lord Marchmain – como un Deus ex machina, como una conclusión forzada con la que el autor imponesu mensaje cristiano. Pero eso es discutible. Waugh – decíamos arriba – es un escritor que respeta a sus lectores. Cuando antes de morir Lord Marchmain hace la señal de la cruz ¿quién nos dice que es consciente de lo que hace? Se trata, además de una narración subjetiva. Tal vez el narrador, Charles Ryder, sólo ve lo que de forma inconsciente quiere ver. Ahí reside la fuerza de Retorno a Brideshead: en su posibilidad de sugerir, de inocular la sospecha. Significativamente, muchos lectores no llegan a percatarse nunca de sus implicaciones cristianas.

Lecturas metapolíticas

La novela de Waugh admite conclusiones en clave metapolítica. Estas atañen a su idea de la religión como resistenciafrente al mundo moderno, como muralla frente al caos.Un tema en el que el escritor no se andaba con pamplinas.

Primera conclusión: la “felicidad” no tiene nada que ver con la religión. Así se lo espeta – literalmente – Sebastian Flyte a Charles Ryder. Dicho de otra forma: el catolicismo no consiste (no necesariamente, al menos) en soluciones consensuales ni en poner las cosas fáciles a la gente. Lo cual se da de bruces con una Iglesia acomodaticia ante los caprichos del mundo. Eso se vé muy bien al final de la novela, cuando frente al dilema entre el deber católico y la felicidad personal (el divorcio y una boda con Charles) Julia elige el deber católico. “Ésto es lo que hay, y si no le gusta váyase a otra parte”, parece decir el antipático Waugh.

Segunda conclusión: la religión es transmisión, herencia, legado colectivo. Los habitantes de Brideshead se comportan como si hubieran recibido un regalo valioso, algo que deben mantener, aunque les pesa como una losa y no acaban de comprenderlo. Cuando Charles pregunta a su amigo si de verdad creee “en todo ese horrible montón de sinsentido”, Sebastian le responde: “¿es un sinsentido? Ya lo quisiera. A veces suena terriblemente razonable para mí”. En realidad, el legado de los ancestros se vive como un privilegio, y eso confiere responsabilidad. La novela pone de relieve que la fuerza de la religión reside, en primer término, en una transmisión familiar que no se elige, no en una “libertad de elección” sometida a las reglas del mercado.

Tercera conclusión: impugnación de la mentalidad protestante y calvinista; rechazo de la prosperidad material como signo de salvación; abominación de la fusión roñosa entre la Biblia y el business, núcleo del “sueño americano”. Cordelia, la hermana menor de la familia, cuenta que Sebastian está en un monasterio en el norte de África, es ayudante de portería y continúa con sus escapadas alcohólicas, en compañía de un alemán cojo y sifilítico (historia que recuerda “la leyenda del Santo Bebedor”, de Joseph Roth). Entonces pronuncia una frase sorprendente: “no es una forma tan mala de abrirse camino en la vida”. Cordelia subvierte los significados mundanos del éxito y el fracaso. ¿Quién tiene la última palabra? Eso es algo que cada cuál dilucida en el último momento, al adentrarse en el Misterio.

Hacer es creer

Al explicar su conversión, Waugh subrayaba la capacidad de los católicos para “rezar sin sentimientos ni afectación”. Añadía que para ellos “rezar no se asocia con ninguna pretensión de superioridad moral”. Aquí hay algo que Waugh veía perfectamente: el catolicismo no es un moralismo (aunque a veces lo parezca). “Los católicos – escribía Waugh – van a la Iglesia porque no son buenos, mientras que los protestantes van a misa porque son buenos”. Waugh estaba fascinado con la convivencia cotidiana entre lo sobrenatural y lo mundano. La religión era para él algo práctico y concreto, algo que tiene que ver con formulas y con ritos, con los signos visibles de que la vida tiene un propósito y de que el orden del mundo es un orden divino. La religión era, para él, un antídoto contra el caos; el orden es restaurado cada día por el sacerdote a través de los sacramentos. Hay algo británico en esto, una renuencia a los alardes sentimentales. Antes de bautizarse Waugh escribía: “el problema es que no me siento cristiano en absoluto. La pregunta es, si debo esperar a sentir algo… o puedo empezar a ser católico en estado incompleto, recibir el beneficio de los sacramentos y recibir la fe después”.[8] Una conversión parecida a la de otro escritor inglés, Robert Hugh Benson, un cuarto de siglo antes: “no creo que nadie haya entrado en la Ciudad de Dios con menos emoción que yo. Allí estaba la Verdad, tan altiva como una cima de hielo, y yo tenía que abrazarla”.[9]Un catolicismo sin moralismo, sin emoción, gélido como un témpano. ¿Un catolicismo inglés?

La convicción de que las fórmulas y los ritos surten efecto por sí solos (son performativos, dicho en posmoderno pedante) tiene, en realidad, un trasfondo pagano. Hacer es creer: ésa es la fórmula que resume la religión de la antigua Roma.[10] Algunos la acusan de ritualista. Julius Evola lo resumía así: “entre los dioses y los hombres sólo había un intermediario: el rito, comprendido como una técnica precisa y objetiva, considerado como capaz de captar, de impedir o de provocar un efecto dado de las fuerzas espirituales, sin la intrusión de sentimientos o de comportamientos devotos…”.[11] Waugh describía el trabajo del sacerdote como algo que no tiene nada que ver con su carisma personal, de la misma forma en que la personalidad del artesano es irrelevante para la ejecución de su trabajo. La confianza resulta de la seguridad en que hay un orden en el mundo, y sabemos en qué consiste.[12] Hay algo que muchos “neopaganos” actuales rehúsan admitir: el último residuo del paganismo reales el catolicismo, no las reconstrucciones intelectuales modernas, demasiado modernas.

Todo lo anterior nos sirve para comprender una obsesión de Evelyn Waugh: con las fórmulas y con los ritos no se juega. Así se explica que considerase a la liturgia del Concilio Vaticano II – con la supresión de las misas en latín – como un ataque personal.

La cristiandad y Europa

Los personajes de Brideshead no son “ciudadanos del mundo”. Son parte de una estirpe y de una tierra. El patriarca de la familia – Lord Marchmain – es quien mejor representa estas ideas. En el umbral de la muerte, Lord Marchmain recita la historia de la tierra, de la heredad, de las generaciones:

“Al prado le llaman “la colina del castillo”, al prado de Horlick, cuyo terreno es desigual y la mitad abandonado, lleno de ortigas y brezo en huecos demasiado profundos para que pase el arado. (…) Ahí yacían nuestras raíces, entre el brezo y la ortiga, entre las tumbas de la vieja iglesia y la capellanía donde no canta ningún clérigo. (…) Éramos caballeros en aquella época, barones desde la batalla de Agincourt. Los mayores honores llegaron con los reyes Jorge. La baronía continúa. Cuando todos hayáis muerto, el hijo de Julia llevará el nombre que sus antepasados llevaban antes de los días de abundancia (…) los de crecimiento y construcción, cuando drenaron los pantanos y araron los páramos, cuando uno edificó la casa, su hijo añadió la cúpula, y el hijo de éste amplió las alas y embalsó el rio…la tía Julia vió cómo armaban la fuente, que ya era vieja entes de llegar aquí, curtida durante doscientos años por el sol de Nápoles y transportada en un destructor en los tiempos de Nelson…”

El simbolismo es claro. En torno a la familia se afianza la heredad. Dentro de la heredad se construye un castillo. En torno al castillo surge la nación. Sobre la nación se alza la Iglesia.

La religión de Evelyn Waugh no es una moralina humanista, ecuménica y global. Si su Iglesia es universal, lo es porque se alza sobre los hombros de una familia, de una comunidad, de una nación, porque se entrelaza con la historia como la hiedra en los castillos. En el momento de su boda, Lord Marchmain, que adopta (nominalmente) el catolicismo como deferencia a su novia, le agradece a ésta que “le haya devuelto a la Iglesia de sus ancestros”.

En su biografía del mártir católico Edmund Campion, Waugh escribía que, tras la Reforma en Inglaterra, las iglesias de los pueblos se habían convertido en “conchas vacías”. Un vacío que se cierne, ya irreparable, sobre una lglesia anglicana ya indistinguible del mundo. Para Waugh el cristianismo es el eje de la construcción de Europa, y sabía que la civilización no puede reducirse a una “comunidad de valores”. Las abstracciones tipo “nuestros valores” eran, según él, una receta segura para el caos.[13] Al igual que el romántico Novalis, Waugh pensaba que la civilización europea “llegó a su ser a través del cristianismo, y sin el cristianismo no tiene sentido, ni puede exigirse a nadie que sea fiel a ella”.[14]¿Defensa de un confesionalismo político? ¿Nostalgia por el Trono y el Altar? No necesariamente. Pero sí asunción clara de un legado histórico. De forma pionera, Waugh decía algo parecido a lo que tantos “católicos ateos” defienden hoy en día. La reivindicación del catolicismo como civilización, como forma de vivir y de entender el mundo, frente al desarraigo de la globalización.

Pero que nadie se llame a engaño: Evelyn Waugh era un creyente. “Yo reverencio a la iglesia católica, no porque esté establecida o porque sea una institución, sino porque es verdad”. La fe no era para Waugh un adorno que uno se coloca cuando tiene ya la vida resuelta, sino que era “la esencia de la cosa misma” (the essence of the whole thing). “En la realidad más profunda de las cosas – escribe Miguel Castellví – Waugh estaba convencido de que las realidades visibles son mera apariencia de las sobrenaturales”.[15]

Revuelta contra el mundo moderno

“Por fin el enemigo estaba claramente a la vista, inmenso y odioso, con su disfraz quitado. Era la Edad Moderna en armas. Cualquiera que fuese el resultado, había un sitio para él en esa batalla”.

EVELYN WAUGH, Men at Arms (1952)

Evelyn Waugh no era un vocero de eso que hoy llamamos “la angloesfera”. Era un inglés europeo, y contemplaba a los Estados Unidos con la mirada de un británico del siglo XVIII, consternado ante aquella rebelión de mercachifles. “No existe eso que llaman “un americano” – escribió en una ocasión–. Todos están exiliados, desarraigados, trasplantados y avocados a la esterilidad”. Los Estados Unidos representaban para él una fuente inagotable de fealdad, la ofensiva de una civilización mecanizada y estandarizada a la que abiertamente despreciaba.

Si decimos que Evelyn Waugh era un reaccionario nos quedamos cortos. El escritor se vanagloriada de situarse “con doscientos años de retraso” en relación a su época, y lamentaba que no existiera un partido político suficientemente reaccionario para poder votarle. A las acusaciones de “reaccionario” respondía que “un artista debe ser reaccionario, tiene que situarse contra el tenor de su época, no dedicarse a danzar en torno suyo”. Ni Philippe Muray lo expresaría mejor.

Más que un reaccionario, Evelyn waugh era un rebelde contra el mundo moderno. Su rebeldía estaba en el extremo de la provocación, de la caricatura incluso. Tras el fracaso de su primer matrimonio, una vez bautizado, el sexualmente ambiguo Waugh se las arregló (anulación mediante) para fundar una familia con siete retoños. Recibía a sus hijos cada día, de uno en uno y durante diez minutos (“el tiempo suficiente, espero, para infundir respeto”). Se retiró a vivir lo más lejos posible del mundo moderno, en una remota casa de campo en Gloucestershire, en la que “nada tiene menos de 100 años, excepto las cañerías, que están estropeadas”. Allí se dedicó a estudiar teología, a escribir sus novelas con pluma de tinta antigua y a trasegar el vino de su bien provista bodega. Desde allí lanzaba diatribas sobre el rumbo de la Iglesia católica y las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, que el autor de Retorno a Brideshead juzgaba “incoherentes, amorfas e informes, en cuanto introducen caos e incertidumbre, reflejos de una teología eucarística que se aparta del sentido sacerdotal y sacrificial (…) con una pérdida de la claridad del sacrificio en el rito Tridentino”.[16] Sería interesante conocer hoy sus opiniones sobre las misas “inclusivas” de performances teatralizadas, danzas tribales y pachamamas.

Los últimos años de Waugh se vieron ensombrecidos por una caída del interés por su obra. Cuestión de modas. Esnob hasta el final, rechazó su nombramiento como Comandante del Imperio británico, porque, según él, merecía la designación superior de Caballero del Reino. Casi todos los que le conocieron en vida hablan mal de él, pero nadie discute su genio literario. Años después de su muerte, la figura de Waugh comenzó a agigantarse. La mayoría de sus novelas fueron llevadas a la pantalla. Todo lo cual nos lleva a una pregunta intrigante.

¿Són las “malas personas” mejores escritores? ¿Se escribe mejor con la pluma cargada de veneno? La de Waugh, ciertamente, estaba cargada de odio contra el mundo moderno. Señala el crítico Christopher Hitchens que tanto Waugh como Eliot nos parecen hoy frescos, mientras que Chesterton e Hilaire Belloc nos parecen pintorescos y antiguos. Los dos primeros transmiten “algo de la energía movilizadora del fascismo”.[17]

Algunos críticos reprochan a Evelyn Waugh que, para tratarse de un escritor católico, demostró poca compasión y ninguna humildad. Dicen que en su obra no se encuentra ni un atisbo convincente de amor. Puede ser. Pero para escritores de acrisoladas cualidades morales, de compromisos con el Bien de la humanidad y de insobornables defensas de las minorías, nuestra época ya está servida. Waugh tenía muchos defectos, antes y después de convertirse. Un carácter altanero y humillante, escasa empatía, cambios bruscos de humor y problemas con la bebida. No tenía las cualidades que hoy reportan parabienes oficiales. Su visión era diferente. ¿Cómo condensarla?

Probablemente en la mirada final de Charles Ryder, cuando contemplaba esa llama “que los antiguos caballeros vieron desde sus tumbas, y que vieron apagarse, y que vuelve a arder para otros soldados, lejos del hogar, más lejos en su corazón que Acre o Jerusalén”. Claro que para pensar así hay que ser un católico antipático.

[1]Enrique Sánchez Costa, El resurgimiento católico en la Literatura Europea Moderna (1890-1945). Ediciones Encuentro 2014, p. 232.

[2]Charles J. Rolo, “Evelyn Waugh, The Best and The Worst”.

https://www.theatlantic.com/past/docs/issues/54oct/rolo.htm

[3]Miguel Castellví, “Retorno a Evelyn Waugh”

[4]El historiador británico John Julius Norvich relata una monumental bronca de su padre con Waugh, al comienzo de la guerra, al declarar éste último (según Norwich) que “prefiero que Alemania gane la guerra a que lo hagamos nosotros si es a hombros de los americanos”. Entrevista en youtube.

[5]Carlos Villar Flor, “Cómo diluir un clásico católico en la pantalla”. Aceprensa, 28-11-2008.

La miniserie producida en 1981 fue protagonizada por Jeremy Irons, con un reparto en el que se incluyen gigantes como Laurence Olivier y John Gielguld. La magnífica banda sonora está a cargo de Geoffrey Burgon. Esta producción es un ejemplo extraordinario de lo que puede ser la colaboración entre la televisión y la literatura. Se trata tal vez – según no pocos críticos – de la mejor serie de televisión de la historia. Nada que ver con Netflixy sus culebrones urdidos a golpe de estudios de audiencia.

[6]En la novela de Chesterton El candor del padre Brown.

[7]María Sol Rufiner, “El problema de la Cristiandad hoy: Análisis de “Retorno a Brideshead” de Evelyn Waugh desde el problema del devenir cristiano”.

[8]Joseph Pearce, Literary Converts. Spiritual inspiration in an age of unbelief. Ignatius Press 1999, Edición Kindle.

[9]Joseph Pearce, Obra citada.

[10]John Scheid, Quand faire, c´est croire: les rites sacrificiels des Romains. Aubier 2011.

[11]Julius Evola, Symboles et “Mithes” de la Tradition Occidentale, Mélanges. Arché Milano 1980, pp.61-62.

[12]Ian Ker, The Catholic Revival in English Literature 1845-1961. Newman, Hopkins, Belloc, Chesterton, Greene, Waugh.Gracewing 2003, p. 188.

[13]Ian Ker, The Catholic Revival in English Literature 1845-1961. Newman, Hopkins, Belloc, Chesterton, Greene, Waugh.Gracewing 2003, p. 198.

[14]Miguel Castellví, “Retorno a Evelyn Waugh”